Conceptual Framework (auf Deutsch etwa konzeptioneller Rahmen) bezeichnet ein konzeptionelles Modell, das die zentralen Elemente eines Problems sowie deren Beziehungen zueinander abbildet. Man kann es sich wie ein Diagramm vorstellen, das komplexe Zusammenhänge übersichtlich darstellt und dadurch hilft, ein umfassendes Verständnis der Situation zu erlangen. Richtig angewendet ermöglicht ein solches Framework, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Unternehmenspraxis, komplexe Fragestellungen strukturiert anzugehen und fundierte Lösungen abzuleiten.

Aktuelle Herausforderungen etwa in der digitalen Transformation – zeigen, wie wichtig strukturierte Ansätze sind. Viele Unternehmen stehen vor vielschichtigen Problemen und suchen nach Orientierung. So sind beispielsweise die Online-Umsätze in Deutschland im zweiten Quartal 2023 um über 12 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Ein solches Umfeld erfordert durchdachte Analysen: Mit einem Conceptual Framework kann man sicherstellen, dass alle relevanten Faktoren berücksichtigt werden, anstatt Symptome isoliert zu betrachten. In diesem Beitrag erklären wir, was ein Conceptual Framework ist, warum es nützlich ist und wie Sie es Schritt für Schritt richtig anwenden. Außerdem stellen wir in einer Fallstudie praxisorientiert dar, wie wir einem E-Commerce-Unternehmen mit Umsatzrückgang mithilfe eines Conceptual Frameworks helfen konnten.

Was ist ein Conceptual Framework?

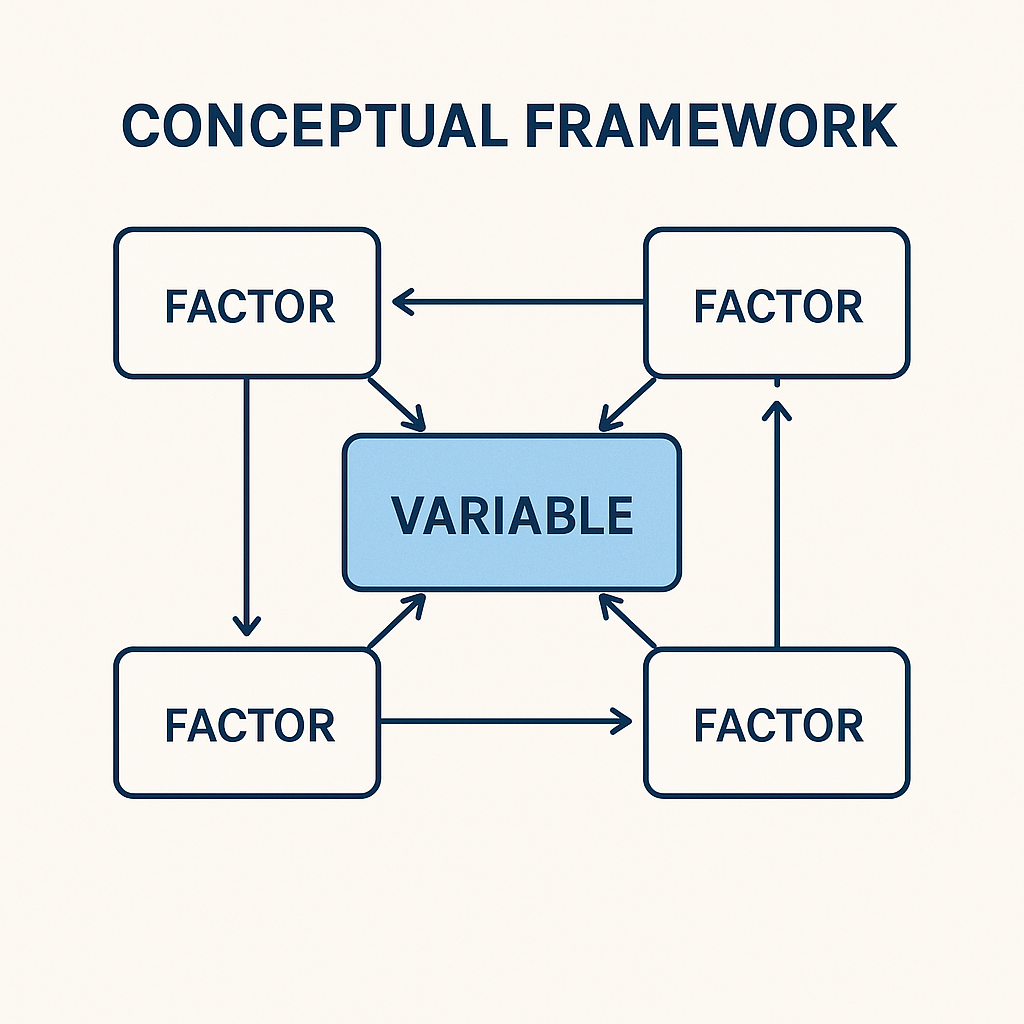

Ein Conceptual Framework ist im Grunde ein gedankliches Gerüst, das dazu dient, ein Thema oder Problem systematisch zu strukturieren. Es definiert die wichtigsten Faktoren (auch Variablen oder Konzepte genannt) und zeigt auf, wie diese zusammenhängen. Oft wird ein solches Rahmenwerk visuell dargestellt, etwa als Diagramm oder Mindmap um Beziehungen zwischen den Komponenten klarzumachen.

In der akademischen Forschung nutzt man konzeptionelle Rahmen, um Forschungsfragen mit Theorien und Daten zu verbinden. Auf der grundlegendsten Ebene ist ein Conceptual Framework ein visuelles oder schriftliches Produkt, das die Schlüsselfaktoren eines Untersuchungsgegenstandes und die vermuteten Beziehungen zwischen ihnen erklärt. Es dient als Wegweiser durch die Studie, indem es vorgibt, was untersucht werden soll, und hilft bei der Organisation und Analyse der Daten. Dadurch behalten Forschende den Überblick und stellen sicher, dass die Untersuchung ganzheitlich und zielgerichtet erfolgt.

Auch außerhalb der Wissenschaft, zum Beispiel im Business Consulting, erfüllen Conceptual Frameworks einen ähnlichen Zweck. Hier dienen sie dazu, komplexe Geschäftsprobleme oder Projekte zu strukturieren. Viele bekannte Frameworks aus der BWL und Beratung, wie etwa das 3C-Framework (Company, Customer, Competitor), die 4P des Marketing-Mix oder Porters 5 Forces, sind im Grunde nichts anderes als conceptual frameworks. Sie bieten Kategorien und Beziehungen, um ein Problemfeld vollständig abzudecken. Wichtig ist: Ein Conceptual Framework kommt häufig aus der Theorie, muss in der Praxis aber flexibel angepasst werden, damit es zur spezifischen Situation passt.

Zusammengefasst bietet ein Conceptual Framework also einen strukturierenden Rahmen, in dem man ein Problem durchleuchten kann. Es beantwortet die Fragen: Welche Faktoren spielen eine Rolle? Wie hängen sie zusammen? und legt damit die Grundlage, um auf diese Fragen systematisch Antworten zu finden.

Warum ist ein Conceptual Framework wichtig?

Ein richtig gewähltes und angewendetes Conceptual Framework bietet mehrere Vorteile bei der Problemlösung und Strategieentwicklung:

Struktur und Klarheit: Ein Framework zwingt dazu, ein Problem in handhabbare Komponenten zu zerlegen. Dadurch wird das Denken systematischer. Statt sich in Details zu verlieren, sieht man die großen Kategorien des Themas auf einen Blick. In komplexen Projekten, etwa bei einer digitalen Transformation fungiert ein Framework als strategischer Fahrplan, der alle Maßnahmen auf gemeinsame Ziele ausrichtet. Ohne einen klaren Rahmen besteht die Gefahr, dass Initiativen isoliert und ohne langfristige Strategie bleiben.

Vollständigkeit: Indem man die relevanten Faktoren und Dimensionen vorher festlegt, stellt man sicher, nichts Wichtiges zu übersehen. Das Framework dient als Checkliste aller Einflussfaktoren. In der Forschung verbindet ein guter konzeptioneller Rahmen alle Aspekte der Studie zu einer kohärenten Perspektive, analog dazu hilft er in der Praxis, ein Problem ganzheitlich zu betrachten. Jede Komponente des Frameworks repräsentiert einen Bereich, der beleuchtet werden muss, sodass blinde Flecken vermieden werden.

Kommunikation: Ein visualisiertes Conceptual Framework (z.B. als Diagramm) ist ein starkes Kommunikationsmittel. Es ermöglicht, komplexe Sachverhalte einfacher an Teammitglieder, Führungskräfte oder Kunden zu vermitteln. Alle Beteiligten sehen auf einen Blick, welche Elemente betrachtet werden und wie sie zusammenhängen. Das erleichtert die Diskussion und sorgt für ein gemeinsames Verständnis des Problems.

Effiziente Analyse & Problemlösung: Mit einem Framework als Leitfaden kann die Analyse zielgerichteter erfolgen. Man kann Daten, Beobachtungen und Ideen systematisch den Kategorien des Frameworks zuordnen, anstatt planlos Informationen zu sammeln. Das macht die Problemlösung effizienter und reproduzierbar. In der Beratung spricht man auch davon, “MECE” zu sein – also Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive – sprich überschneidungsfreie und gemeinsam vollständige Kategorien zu definieren. Ein gutes Conceptual Framework erfüllt genau das: Es deckt das ganze Problemfeld ab, ohne dass sich die Teilaspekte überschneiden. So lassen sich Ursachen und Lösungsideen präzise zuordnen.

Fundierte Entscheidungen: Schließlich führt der strukturierte Überblick dazu, dass Entscheidungen und Lösungen auf harten Fakten und durchdachter Analyse basieren. Wenn alle relevanten Faktoren beleuchtet wurden, steigt die Qualität der Lösungsansätze. Man vermeidet Schnellschüsse, die nur Symptome kurieren. Stattdessen kann man Ursachen adressieren und die Wirkung von Änderungen im Kontext des gesamten Systems bedenken. Besonders in Projekten der digitalen Transformation, wo zahlreiche Bereiche eines Unternehmens betroffen sind, erhöhen Frameworks die Erfolgschancen erheblich, indem sie für Ausrichtung, Konsistenz und Nachvollziehbarkeit sorgen.

Kurz gesagt: Ein Conceptual Framework bringt Ordnung in die Komplexität. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug, um bei vielfältigen Herausforderungen – ob in der wissenschaftlichen Arbeit, der strategischen Unternehmensberatung oder im Projektmanagement – den Durchblick zu behalten und zielgerichtete Lösungen zu erarbeiten.

Conceptual Framework richtig anwenden: Schritt-für-Schritt-Anleitung

Wie wendet man nun ein Conceptual Framework in der Praxis korrekt an? Wichtig ist ein systematisches Vorgehen. Im Folgenden zeigen wir Schritt für Schritt, wie Sie von der Problemstellung bis zur abgeleiteten Lösung mit einem Conceptual Framework arbeiten können:

Problem und Ziel klar definieren: Legen Sie zunächst genau fest, welche Fragestellung oder welches Problem Sie untersuchen möchten. Ohne eine klar umrissene Problemdefinition kann auch das beste Framework nicht zielführend eingesetzt werden. Überlegen Sie, was das Ziel der Analyse ist – beispielsweise die Ursachen für einen Umsatzrückgang zu finden oder eine Strategie für eine Marktexpansion zu entwickeln. Diese Klarheit hilft Ihnen später bei der Auswahl des passenden Rahmens.

Passendes Framework auswählen oder entwickeln: Im nächsten Schritt entscheiden Sie, welches Framework geeignet ist. Gibt es bereits ein bekanntes Modell, das auf Ihr Problem passt? Beispielsweise greifen Berater bei Marktanalysen gern auf das 3C-Framework (Company, Customer, Competitor) zurück, bei Marketing-Themen auf die 4Ps (Product, Price, Place, Promotion) oder bei Branchenanalysen auf Porters 5 Forces. Diese bestehenden Frameworks liefern erprobte Kategorien. Alternativ können Sie auch ein eigenes konzeptionelles Rahmenwerk entwickeln, maßgeschneidert für Ihre Fragestellung. Wichtig ist, dass die gewählten Kategorien alle relevanten Aspekte Ihres Problems abbilden. Denken Sie daran, das Framework dem Zweck anzupassen: Es kommt vor, dass man ein Standard-Framework etwas erweitern oder verschmälern muss, damit es perfekt zur Situation passt.

Kategorien und Faktoren präzisieren: Haben Sie ein Framework gewählt, definieren Sie die einzelnen Kategorien/Faktoren darin so präzise wie möglich. Jeder Rahmen-Baustein sollte klar benannt und abgegrenzt sein. Wenn Sie beispielsweise das 3C-Framework nutzen, könnten Sie konkretisieren: Unter Customer betrachten Sie Kundenbedürfnisse, -segmente und Zufriedenheit; unter Competitor analysieren Sie Konkurrenzprodukte, Marktanteile und Preispolitik; unter Company prüfen Sie interne Faktoren wie Produktangebot, Marketingaktivitäten, Prozesse etc. Falls Sie ein eigenes Framework erstellen, benennen Sie Ihre Kategorien verständlich und stellen Sie sicher, dass sie sich gegenseitig ausschließen (keine Überschneidungen) und zusammen das ganze Problemfeld abdecken (kollektiv vollständig). Diese Präzisierung bildet die Landkarte Ihrer Analyse.

Daten und Informationen sammeln: Jetzt füllen Sie das Framework mit Leben. Sammeln Sie für jede Kategorie die relevanten Informationen, Daten und Beobachtungen. Dabei kann es sich um quantitative Kennzahlen (z.B. Verkaufszahlen, Conversion Rates, Umfragewerte) oder qualitative Erkenntnisse (z.B. Kundenfeedback, Experteneinschätzungen) handeln. Ordnen Sie alles dem passenden Abschnitt Ihres Frameworks zu. Diese systematische Zuordnung stellt sicher, dass Sie für jeden Teilaspekt des Problems Evidenz zusammentragen. Wenn Sie merken, dass zu einer Kategorie kaum Informationen vorliegen, ist das ein wertvoller Hinweis: Entweder ist die Kategorie womöglich weniger relevant als gedacht, oder es bestehen Wissenslücken, die noch geschlossen werden müssen.

Analyse durchführen und Schlussfolgerungen ziehen: Nun geht es ans Auswerten. Untersuchen Sie die gesammelten Informationen innerhalb der einzelnen Kategorien und im Zusammenspiel. Fragen Sie sich: Welche Erkenntnisse liefert jeder Bereich? Deuten bestimmte Indikatoren auf Probleme oder Chancen hin? Oft lassen sich an dieser Stelle Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge erkennen. Zum Beispiel kann in einer Kategorie deutlich werden, dass ein interner Prozess ineffizient ist, was sich in einer anderen Kategorie (etwa Kundenzufriedenheit) negativ niederschlägt. Die Struktur des Frameworks hilft Ihnen, solche Querverbindungen herzustellen. Ziehen Sie aus der Analyse Schlussfolgerungen: Was sind die Hauptursachen des Problems? Welche Faktoren sind weniger wichtig? Welche Wechselwirkungen müssen beachtet werden?

Maßnahmen ableiten: Abschließend überführen Sie die gewonnenen Erkenntnisse in konkrete Handlungsempfehlungen. Ein gutes Conceptual Framework zahlt sich hier aus: Da Sie genau wissen, welche Stellschrauben existieren, können Sie gezielt Lösungen für jeden relevanten Bereich entwickeln. Priorisieren Sie die Maßnahmen nach Einfluss und Umsetzbarkeit. Welche Änderungen versprechen den größten Effekt auf das Gesamtziel? Idealerweise entsteht an dieser Stelle ein Aktionsplan, der auf dem Framework basiert. So stellen Sie sicher, dass jede empfohlene Maßnahme auf einen identifizierten Befund zurückzuführen ist – und nichts Wichtiges übersehen wurde.

Durch diese Schritte wenden Sie ein Conceptual Framework methodisch korrekt an. Von der klaren Definition des Problems über die strukturierte Datensammlung bis zur Ableitung fundierter Lösungen bleibt der rote Faden stets erhalten. Im nächsten Abschnitt zeigen wir, wie dieses Vorgehen in der Praxis aussieht, anhand einer konkreten Fallstudie.

Fallstudie: Conceptual Framework in der Praxis bei einem E-Commerce-Unternehmen

Zum Abschluss betrachten wir ein Praxisbeispiel, das die Anwendung eines Conceptual Frameworks veranschaulicht. Unser fiktiver Fall: Ein mittelständisches E-Commerce-Unternehmen stellt fest, dass sein Umsatz in den letzten zwei Quartalen deutlich zurückgegangen ist – trotz intensiver Marketingaktionen. Die Geschäftsführung ist ratlos und beauftragt unser Beratungsteam mit der Analyse und Entwicklung von Gegenmaßnahmen.

Ausgangslage: Der Onlinehändler verzeichnete einen Umsatzrückgang von ca. 15 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dies deckt sich mit dem allgemeinen Branchentrend, der ebenfalls negative Vorzeichen zeigt (so sanken z.B. laut BEVH die Online-Umsätze im Q2 2023 in Deutschland im Schnitt um 12,2 %). In internen Meetings wurden diverse mögliche Ursachen diskutiert von “Marketing-Budget zu knapp” über “Wettbewerber sind billiger” bis zu “Kunden kaufen generell weniger”. Doch es fehlte ein klarer Überblick, welche Faktoren tatsächlich im konkreten Fall die Hauptrolle spielen. Hier kommt unser Conceptual Framework ins Spiel.

Auswahl des Frameworks: Gemeinsam mit dem Kunden entschieden wir uns, das Problem mit einem angepassten 3C-Framework zu strukturieren. Dieses Framework betrachtet die Situation aus drei Perspektiven: Customer (Kunde), Competitor (Wettbewerb) und Company (das Unternehmen selbst). Warum dieses Framework? Ein Umsatzrückgang kann grob drei Ursachenbereiche haben: Veränderungen im Kundenverhalten, verstärkte externe Einflüsse durch den Markt oder Konkurrenz und interne Faktoren im Unternehmen. Das 3C-Framework deckt all diese Bereiche ab. Wir ergänzten es leicht, um dem Online-Umfeld gerecht zu werden: Im Bereich Company unterschieden wir z.B. noch zwischen Website/Technologie und Produkt/Marketing, um genauer hinzuschauen. Damit hatten wir unsere Kategorien klar definiert.

Daten sammeln und Analyse: Anschließend begann die systematische Datenerhebung entlang der Framework-Kategorien:

Customer: Wir analysierten die Kundenmetriken und das Verhalten der Käufer. Dabei zeigte sich, dass die Conversion Rate (Prozentsatz der Shop-Besucher, die einen Kauf abschließen) deutlich gefallen war, obwohl die Besucherzahlen auf der Website nahezu konstant blieben. Kundenfeedback aus Umfragen und Social Media wies auf Unzufriedenheit mit der Website-Performance hin, viele empfanden den Bestellprozess als langsam. Zudem bemerkten wir, dass Stammkunden (Wiederkäufer) seltener zurückkehrten als früher. Hinweise aus dem Kundenservice deuteten darauf hin, dass einige Stammkunden zur Konkurrenz abgewandert waren, weil dort das Einkaufserlebnis reibungsloser lief.

Competitor: Im Wettbewerbsumfeld führten wir eine Marktbeobachtung durch. Zwei direkte Konkurrenten hatten in den vergangenen Monaten aggressive Rabattaktionen und eine Offensive im Online-Marketing gestartet, wodurch sie an Sichtbarkeit gewonnen hatten. Preisvergleiche ergaben, dass unser Klient bei vielen Produkten nun teurer war als diese Mitbewerber. Außerdem fanden wir heraus, dass ein neuer Player in der Branche aufgekommen war, der besonders bei jüngeren Kunden beliebt wurde (stark in sozialen Medien vertreten). Der Markt insgesamt war also härter umkämpft und unser Kunde verlor offensichtlich Anteile an agilere Wettbewerber.

Company: Intern untersuchten wir alle relevanten Aspekte des Online-Shops. Ein technisches Audit der Website brachte zutage, dass die Seitenladezeiten im letzten halben Jahr sukzessive schlechter geworden waren, teils brauchten Seiten 5–6 Sekunden zum Laden, was weit über dem Optimalwert liegt. Hier lag ein klarer technischer Engpass vor. Studien zeigen, dass schon eine Verzögerung von 100 Millisekunden (0,1 Sekunden) die Conversion-Rate um 7 % verschlechtern kann. In unserem Fall hatten wir mehrere Sekunden Verzögerung, was erklären könnte, warum weniger Besucher zu Käufern wurden. Des Weiteren analysierten wir das Produktsortiment und die Marketingstrategie: Das Sortiment hatte sich kaum verändert, obwohl Modetrends sich weiterentwickelten, ein möglicher Faktor für Desinteresse bei Kunden. Die Marketingausgaben waren tatsächlich leicht gesenkt worden; insbesondere im Bereich Social Media war die Präsenz schwächer im Vergleich zum Vorjahr. Zusammengefasst identifizierten wir auf Company-Seite zwei Hauptprobleme: technische Performance der Website und eine stagnierende Marketing-/Sortimentsstrategie.

Durch das Conceptual Framework konnten wir die Befunde klar zuordnen. In der Kategorie Customer war der wichtigste Insight die gesunkene Conversion und Kundenzufriedenheit (teilweise bedingt durch technische Probleme). In Competitor war es der gestiegene Wettbewerbsdruck durch Preise und Marketing. In Company waren es interne Versäumnisse (Website-Optimierung vernachlässigt, Marketing reduziert). Diese Faktoren zusammen erklärten den Umsatzrückgang zu einem großen Teil: Langsame Ladezeiten und schlechte User Experience führten dazu, dass potenzielle Käufer absprangen (hohe Bounce Rates und Bestellabbrüche), während gleichzeitig Konkurrenten attraktive Alternativen boten und Kunden abwarben.

Maßnahmenableitung: Auf Basis der Analyse empfahlen wir ein Bündel an Maßnahmen, priorisiert nach Impact:

Zuerst musste die technische Grundlage des Shops verbessert werden. Konkret bedeutete das: Hosting-Infrastruktur optimieren, Bilder und Skripte optimieren, ggf. ein Content Delivery Network (CDN) einsetzen – Ziel war, die durchschnittliche Ladezeit auf unter 2 Sekunden zu bringen. Dies allein sollte die Conversion-Rate wieder deutlich steigern, da Kunden weniger abspringen, wenn Seiten schnell laden (zur Erinnerung: jede Sekunde zählt für die Conversion!). Parallel dazu schlugen wir Verbesserungen im Checkout-Prozess vor, um Reibungsverluste zu minimieren (z.B. weitere Zahlungsmethoden integrieren, Usability steigern).

Wettbewerbsstrategie anpassen: Angesichts der agressiven Preisstrategie der Konkurrenz empfahlen wir dem Unternehmen, seine Preisstruktur zu überprüfen. Das hieß nicht zwangsläufig, in einen ruinösen Preiskampf einzusteigen, sondern Mehrwert herauszustellen. Zum Beispiel konnte unser Kunde mit einer verlängerten Rückgabefrist und kostenlosem Versand punkten – Servicevorteile, die die Konkurrenz nicht bot. Außerdem rieten wir, gezielte Promotions (Rabattaktionen, Bundles) einzusetzen, um verlorene Kunden zurückzugewinnen, allerdings zeitlich begrenzt und strategisch platziert, um die Margen nicht dauerhaft zu gefährden.

Marketing-Offensive & Sortiment: Um den Anschluss an neue Markttrends wiederherzustellen, wurde empfohlen, das Sortiment dynamischer zu gestalten – insbesondere im Modebereich regelmäßig neue Kollektionen oder zumindest Trends aufzugreifen. Begleitend dazu sollte die Marketingpräsenz erhöht werden: Reaktivierung der Social-Media-Kampagnen, Influencer-Kooperationen und personalisierte Newsletter für Stammkunden. So würden Kunden sehen, dass der Shop wieder am Puls der Zeit ist. Auch ein Kundenbindungsprogramm (Stichwort Loyalty) stand auf der Maßnahmenliste, um treue Kunden gezielt zu belohnen und zurückzugewinnen.

Ergebnis: Das Unternehmen setzte diese Maßnahmen schrittweise in den folgenden Monaten um. Bereits kurze Zeit nach den technischen Verbesserungen zeigten sich erste Erfolge: Die Conversion-Rate stieg messbar an, weil die User Experience (v.a. Ladezeiten) verbessert wurde. Innerhalb eines halben Jahres konnten die Umsätze stabilisiert und sogar wieder um ca. 5 % gesteigert werden. Insbesondere das Weihnachtsgeschäft profitierte von der rechtzeitigen Umsetzung der Optimierungen. Die Konkurrenz blieb zwar weiterhin präsent, aber durch die Fokussierung auf eigene Stärken (Service, neue Produkte) und die bessere Ansprache der Kunden konnte unser Klient verlorenes Terrain zurückgewinnen.

Die Geschäftsführung des Onlinehändlers zog aus dem Projekt eine wichtige Lehre: Struktur schlägt Bauchgefühl. Hätte man nur an einzelnen Stellschrauben gedreht (etwa mehr Budget ins Marketing ohne die Website-Probleme zu kennen, oder umgekehrt), wäre der Erfolg fraglich geblieben. Durch das angewandte Conceptual Framework wurde deutlich, welche Faktoren den größten Einfluss auf den Umsatz hatten und so konnte man die Ressourcen gezielt dort einsetzen, wo es den meisten Effekt versprach.

Fazit

Ein Conceptual Framework richtig anzuwenden, bedeutet vor allem, systematisch und ganzheitlich an eine Aufgabe heranzugehen. Wie die obige Fallstudie zeigt, ist es sowohl in der Theorie als auch in der Praxis ein enorm hilfreiches Werkzeug: Es ordnet komplexe Probleme in überschaubare Komponenten, enthüllt Zusammenhänge und sorgt dafür, dass keine wichtigen Aspekte übersehen werden.

Ganz gleich, ob Sie als Student*in eine wissenschaftliche Arbeit strukturieren oder als Unternehmen vor einer geschäftlichen Herausforderung stehen – der konzeptionelle Rahmen gibt Ihnen einen Plan an die Hand. Anstatt im Dunkeln zu stochern, können Sie Schritt für Schritt vorgehen und fundierte Entscheidungen treffen. Gerade in Zeiten der digitalen Transformation, in denen Unternehmen mit vielfältigen Veränderungen und Daten konfrontiert sind, schafft ein gutes Framework Orientierung. Es verbindet digitale Initiativen mit den strategischen Geschäftszielen und legt einen klaren Pfad fest, dem alle folgen können.

Wichtig ist zu betonen, dass ein Conceptual Framework keine starre Schablone ist. Es sollte immer an den Kontext angepasst werden, in dem Sie es einsetzen. Flexibilität und kritisches Denken bleiben unerlässlich – das Framework unterstützt Sie dabei, gibt aber nicht alle Antworten vor. Die Qualität der Ergebnisse hängt davon ab, wie durchdacht Sie das Rahmenwerk wählen und füllen.

Abschließend lässt sich sagen: Wenn Sie ein Conceptual Framework richtig anwenden, schaffen Sie die Grundlage dafür, komplexe Fragen erfolgreich zu meistern. Sie bringen Ordnung ins Chaos, identifizieren die Stellhebel mit dem größten Einfluss und können Ihre Maßnahmen wirkungsvoll ausrichten. Damit erhöhen Sie die Erfolgsquote Ihrer Projekte erheblich, sei es im akademischen Bereich, in geschäftlichen Strategieprozessen oder bei der Lösung von Alltagsproblemen im Unternehmen. Nutzen Sie also die Kraft dieser Methode, um aus Daten und Ideen ein klareres Bild zu formen und darauf aufbauend zielgerichtet zu handeln. Die investierte Denkarbeit in den Rahmen zahlt sich durch bessere Resultate und nachhaltigere Lösungen aus und das dürfte letztlich das Ziel eines jeden Vorhabens sein, ob in der Wissenschaft oder in der Unternehmenswelt.