MECE steht für Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive zu Deutsch etwa „sich gegenseitig ausschließend und insgesamt vollständig“. Dieses Prinzip beschreibt eine Vorgehensweise, Informationen oder Problemaspekte so zu strukturieren, dass sie überschneidungsfrei und vollständig abgedeckt sind. Mit anderen Worten: Jeder Teilaspekt eines Problems soll eindeutig nur in eine Kategorie passen (mutually exclusive, „gegenseitig ausschließend“) und alle Kategorien zusammen sollen alles Wichtige zum Problem umfassen (collectively exhaustive, „gemeinsam vollständig“). Das MECE-Framework wurde in den 1960er-Jahren von Barbara Minto bei McKinsey entwickelt und hat sich seitdem zu einem der bekanntesten Konzepte in der Managementberatung entwickelt. In diesem Blogbeitrag erfahren Sie, was es mit MECE auf sich hat, warum „mutually exclusive, collectively exhaustive“ in der Problemlösung so hilfreich ist, wie Sie das MECE-Prinzip Schritt für Schritt richtig anwenden und wie ein praktisches Beispiel in einem KMU aussieht.

Was ist MECE? Bedeutung und Herkunft

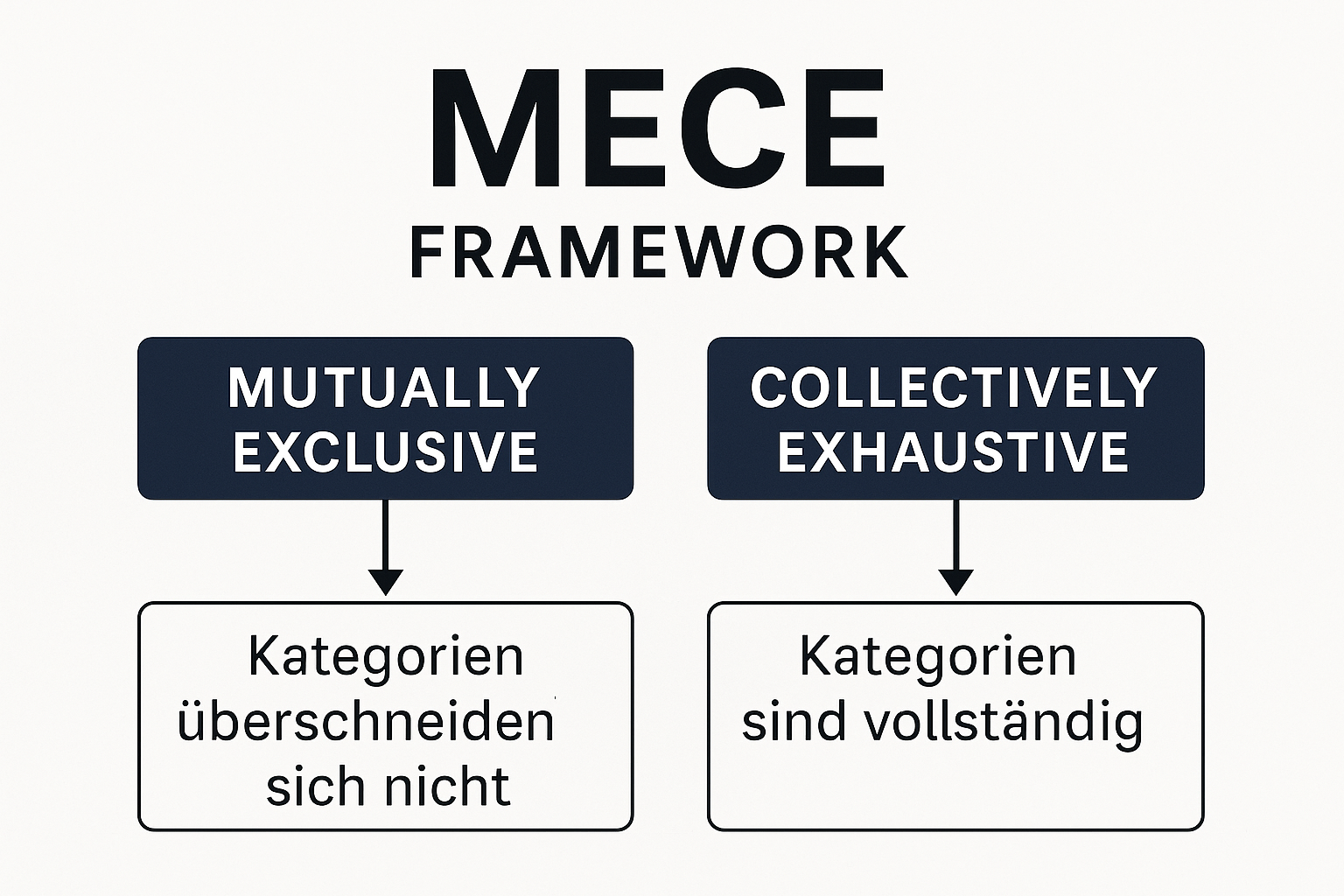

MECE ist ein Framework zur Strukturierung von Problemen und Informationen. Die Abkürzung steht, wie oben erwähnt, für Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive, was so viel bedeutet wie „einander gegenseitig ausschließend“ und „in Summe vollständig/erschöpfend“. Dieses Prinzip stellt sicher, dass bei einer Aufteilung eines Oberproblems in Unterkategorien keine Überlappungen entstehen und nichts Wichtiges vergessen wird. Anders ausgedrückt: Überschneidungsfreie Kategorien vermeiden Doppelarbeit oder Widersprüche, und vollständige Kategorien sorgen dafür, dass jeder Aspekt berücksichtigt wird.

Ursprünglich wurde das MECE-Prinzip in der Strategieberatung populär. Die frühesten bekannten Anwendungen gehen auf Barbara Minto in den 1960ern bei McKinsey zurück. Sie prägte das Konzept im Rahmen des sogenannten Pyramidalen Prinzips, um komplexe Informationen klar und präzise zu vermitteln. Seitdem setzen namhafte Beratungshäuser wie McKinsey, BCG und Bain das MECE-Framework regelmäßig ein, aber auch über die Consulting-Branche hinaus findet es breite Anwendung in Business-Analysen, Projektmanagement und sogar im Datenmanagement. Das MECE-Prinzip dient dabei als Grundlage für Entscheidungsbäume und Problemlösungs-Methoden.

Ein einfaches Beispiel zur Veranschaulichung: Stellen Sie sich vor, Sie möchten alle Menschen in einer Gruppe nach Geburtsmonat kategorisieren. Jeder Mensch hat genau einen Geburtsmonat diese Kategorien wären also MECE-konform, denn jede Person fällt in genau eine Kategorie und zusammen decken die zwölf Monate alle Fälle ab. Würde man hingegen nach Nationalität gruppieren, wäre das nicht MECE, da manche Personen mehrere Staatsangehörigkeiten (oder gar keine) haben können, hier gäbe es also Überlappungen bzw. Lücken. Dieses Beispiel zeigt anschaulich, was mit mutually exclusive (keine Überlappung) und collectively exhaustive (vollständige Abdeckung) gemeint ist.

Schema: Veranschaulichung des MECE-Prinzips. Kategorien sollen sich nicht überschneiden (mutually exclusive) und vollständig sein (collectively exhaustive). Überlappende oder unvollständige Kategorien verletzen das MECE-Prinzip.

Im Geschäftsleben bedeutet MECE z.B., dass wir bei der Analyse eines Problems zunächst Hauptkategorien finden, die sich nicht überschneiden, und die zusammen das ganze Problemfeld abdecken. Jede Idee, Ursache oder Lösung sollte eindeutig in eine Kategorie passen und es sollte keinen Aspekt außerhalb dieser Kategorien geben. So entsteht eine saubere Struktur, an der man nichts doppelt betrachtet und nichts übersieht. Dieses strukturierte Denken erleichtert es, komplexe Probleme in handhabbare Teile zu zerlegen und klarer zu kommunizieren.

Warum ist das MECE-Prinzip wichtig?

Die Anwendung des MECE-Frameworks bringt mehrere Vorteile mit sich, insbesondere in Beratung, Management und jeder Art von Problemlösung:

Vollständigkeit sicherstellen: Durch die MECE-Regel wird gewährleistet, dass Sie alle relevanten Faktoren eines Problems betrachten. Nichts Wichtiges fällt durchs Raster, da die Kategorien zusammen das gesamte Thema abdecken. Dies beugt blinden Flecken in der Analyse vor und gibt Ihnen die Gewissheit, dass Ihre Lösung collectively exhaustive ist, also kein Aspekt vergessen wurde.

Überschneidungsfreiheit und Klarheit: Mutually exclusive zu denken zwingt dazu, klare Grenzen zwischen den Aspekten zu ziehen. Jede Idee oder Information gehört nur an einen Platz. Dadurch vermeiden Sie Redundanzen, Doppelarbeit oder widersprüchliche Zuordnungen. Die Analyse wird übersichtlich und logisch nachvollziehbar, sowohl für Sie selbst als auch für Kollegen, Vorgesetzte oder Kunden. Ihre Denkstruktur wird für andere leichter verständlich, weil keine Vermischung verschiedener Punkte erfolgt.

Komplexität reduzieren: MECE hilft dabei, komplexe Probleme in manageable Teile zu zerlegen. Anstatt vor einem unüberschaubaren Berg an Informationen zu stehen, arbeiten Sie mit klar definierten Teilproblemen, die jeweils separat analysiert werden können. Das erleichtert nicht nur die Bearbeitung, sondern auch die Kommunikation von Ergebnissen – zum Beispiel in Präsentationen oder Berichten.

Gezielte Problemlösung: Mit einer MECE-Struktur lassen sich Prioritäten besser setzen. Man erkennt schneller, welche Teilbereiche die Haupttreiber eines Problems sind, und kann dort tiefer einsteigen. In der Beratung heißt es oft: „Break down the problem!“, also das Problem in Teilprobleme aufgliedern. MECE gibt dafür einen Leitfaden, damit diese Aufgliederung methodisch sauber ist. So können etwa Berater große Fragen („Wie steigern wir die Kundenzufriedenheit?“) in Teilfragen zerlegen, die dann systematisch analysiert werden. Das Endergebnis sind präzise und auf den Punkt ausgearbeitete Lösungen statt verworrener Analysen.

Bessere Entscheidungen und Kommunikation: Ob als Manager oder als Student in einer Fallstudie, wer MECE einsetzt, demonstriert strukturierte Denkweise. Lösungen, die MECE-konform entwickelt wurden, sind in der Regel einfacher zu erklären und überzeugen Entscheidungsträger leichter, weil klar ersichtlich ist, dass alle Aspekte berücksichtigt wurden und die Argumentation keine Überschneidungen oder Lücken aufweist. In Präsentationen (z.B. mit dem Pyramid Principle) sorgt MECE für einen logischen Fluss ohne unnötige Wiederholungen.

Kurz gesagt: Das MECE-Prinzip ist wichtig, weil es hilft, Gedanken zu ordnen, nichts Wichtiges zu vergessen und Doppelungen zu vermeiden. Gerade in einer Zeit, in der Daten und Informationen im Überfluss vorhanden sind, schafft MECE Klarheit und Struktur. Kein Wunder also, dass alle großen Unternehmensberatungen darauf schwören und dass es auch in Fallstudien-Interviews von Bewerbern erwartet wird. Aber nicht nur Berater profitieren davon, jedermann, der komplexe Probleme lösen oder Entscheidungen vorbereiten muss, kann sich MECE zunutze machen.

Wie wendet man das MECE-Framework richtig an?

Wie setzt man nun dieses Konzept in der Praxis ein? Hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um das MECE-Framework korrekt anzuwenden:

1. Problem klar definieren: Starten Sie damit, das Problem präzise zu beschreiben. Was genau wollen Sie lösen oder analysieren? Formulieren Sie die zentrale Fragestellung und den Rahmen. Je klarer das Problem umrissen ist, desto einfacher ist der nächste Schritt. (Beispiel: „Unsere Umsätze sind rückläufig – warum?“ oder „Wie können wir die Kundenzufriedenheit um 20% steigern?“). Dieses genaue Verständnis stellt sicher, dass Sie im weiteren Verlauf alle notwendigen Aspekte im Blick behalten.

2. Alle Einflussfaktoren sammeln: Überlegen Sie anschließend, welche Hauptfaktoren oder Bereiche das Problem beeinflussen könnten. Machen Sie ein Brainstorming aller potenziellen Ursachen, Teilaspekte oder Lösungen, bevor Sie diese in Schubladen stecken. Hier dürfen Sie zunächst großzügig denken, sammeln Sie alles, was Ihnen einfällt, auch weniger offensichtliche oder „weiche“ Faktoren. Ziel ist es, ein umfassendes Bild zu bekommen, damit später nichts übersehen wird. In dieser Phase ist Überschneidung noch erlaubt; es geht erst mal ums Komplettieren der Liste.

3. Kategorien bilden (MECE anwenden): Nun gruppieren Sie die gesammelten Punkte in sinnvolle Kategorien, und dabei kommt MECE ins Spiel. Suchen Sie nach Oberkategorien, unter denen sich die Einzelfaktoren einsortieren lassen. Stellen Sie sicher, dass diese Kategorien wechselseitig unabhängig sind – also keine Überschneidungen haben – und zusammen alle Punkte aus Schritt 2 abdecken. Dieser Schritt erfordert oft etwas Fingerspitzengefühl: Eventuell müssen Sie Kategorien anpassen, zusammenfassen oder aufteilen, bis sie wirklich MECE-konform sind. Prüfen Sie sich selbst: Gehört jeder gesammelte Punkt eindeutig in genau eine Kategorie? Deckt das Kategorienset das gesamte Problem vollständig ab? Wenn ja, haben Sie eine MECE-Struktur geschaffen. Wenn nein, justieren Sie nach. Es kann helfen, Kollegen oder Teammitglieder gegenlesen zu lassen, um blinde Flecken oder Überschneidungen zu entdecken.

Ein Negativbeispiel an dieser Stelle: Angenommen, Sie kategorisieren Absatzmärkte in „Europa“, „Deutschland“, „USA“. Diese Kategorien wären nicht MECE, weil Deutschland Teil von Europa ist – hier gibt es also eine Überlappung (Deutschland würde in zwei Kategorien fallen). Besser wäre z.B. „Deutschland“, „Übriges Europa“, „USA“, wenn das alle relevanten Märkte sind – dann überschneiden sich die Kategorien nicht und decken gemeinsam alle Optionen ab. Solche Logikfehler zu vermeiden, ist der Kern von Schritt 3.

4. Analyse pro Kategorie: Jetzt geht es an die inhaltliche Analyse innerhalb jeder Ihrer Kategorien. Für jede Kategorie untersuchen Sie die zugrunde liegenden Daten, Fakten oder Ursachen separat. Indem Sie die Teilbereiche einzeln betrachten, behalten Sie die Klarheit. Zum Beispiel könnten Sie feststellen, dass in Kategorie A („externe Faktoren“) zwei Punkte besonders wichtig sind, während in Kategorie B („interne Faktoren“) vor allem ein bestimmter Aspekt heraussticht. Durch die MECE-Aufteilung können Sie so Schlüsseltreiber identifizieren, ohne von anderen Themen abgelenkt zu sein. Arbeiten Sie die Ergebnisse jeder Kategorie aus – das können etwa Teil-Lösungen, Erkenntnisse oder Handlungsoptionen sein – und quantifizieren oder untermauern Sie diese möglichst mit Daten.

5. Ergebnisse zusammenführen und verfeinern: Abschließend betrachten Sie das Gesamtbild aller Kategorien wieder im Zusammenhang. Jetzt zeigt sich, wie die einzelnen Teile zusammenhängen und zur Beantwortung der ursprünglichen Frage beitragen. Sind die Kategorien wirklich lückenlos und ohne Überschneidung? Falls in der Analyse neue Aspekte aufgetaucht sind, die nicht in Ihr Schema passen, müssen Sie eventuell die Kategorien nachträglich anpassen – also zurück zu Schritt 3 und ergänzen oder anders aufteilen (MECE ist ein iterativer Prozess). Ziel ist, am Ende eine konsistente Lösung oder Empfehlung zu formulieren, die auf der strukturierten Analyse basiert. Dabei können Sie Ihre Lösung auch entsprechend der Kategorien präsentieren: Das erleichtert es dem Publikum, Ihrer Logik zu folgen, da die klare Struktur sichtbar wird.

Während dieser Vorgehensweise sollten Sie stets das MECE-Prinzip im Hinterkopf behalten wie einen Prüfstein: Überschneiden sich irgendwo Teilanalysen? Haben wir an alles gedacht? Wenn nein, passen Sie die Struktur an. MECE richtig anzuwenden erfordert etwas Übung – gerade das Finden der „richtigen“ Kategorien ist eine kleine Kunst für sich. Doch mit der Zeit werden Sie immer schneller erkennen, welche Aufteilungen sinnvoll sind. Berater nutzen hierfür oft sogenannte Issue Trees (Problem-Bäume), bei denen das Hauptproblem auf oberster Ebene steht und sich darunter die MECE-geordneten Teilprobleme verzweigen. Diese visualisierte Form kann helfen, die MECE-Logik einzuhalten.

Ein Tipp: Falls Sie Schwierigkeiten haben, auf Anhieb MECE-konforme Kategorien zu finden, beginnen Sie mit bewährten Frameworks oder Gegenüberstellungen. Viele Probleme lassen sich zum Beispiel zunächst in intern vs. extern oder quantitativ vs. qualitativ unterteilen – diese Dichotomien sind meistens gegenseitig ausschließend und zusammen umfassend. Von dort aus können Sie weiter verfeinern. Wichtig ist, flexibel zu bleiben: MECE ist kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, um klarer zu denken. Es geht nicht darum, zwanghaft eine perfekte Kategorisierung zu finden, sondern die Denkweise dahinter zu verinnerlichen. Mit MECE vermeiden Sie die häufigsten Fallstricke in der Problemanalyse: nämlich Dinge doppelt zu betrachten oder etwas Wichtiges zu übersehen.

Praxisbeispiel: MECE in einem KMU anwenden

Schauen wir uns nun ein konkretes Beispiel aus der Praxis an, um die Anwendung des MECE-Frameworks zu veranschaulichen. Nehmen wir ein fiktives kleines Unternehmen, die ABC Maschinenbau GmbH, ein Familienbetrieb mit ~20 Mitarbeitern. Dieses Unternehmen steht vor folgender Herausforderung: Die Gewinnmarge ist in den letzten zwei Jahren kontinuierlich gesunken, trotz stabiler Umsätze. Die Geschäftsführung fragt sich: „Wie können wir unsere Profitabilität wieder steigern?“

Ein klassischer Beratungsansatz wäre hier, das Problem „Gewinn steigern“ mittels MECE zu strukturieren. Definieren wir das Problem klar: Gewinn ergibt sich bekanntlich aus Umsatz minus Kosten. Auf oberster Ebene drängt sich damit eine MECE-Aufteilung nahezu von selbst auf, nämlich in die beiden Haupthebel Umsatz erhöhen und Kosten senken. Diese beiden Kategorien sind mutually exclusive (Umsatz und Kosten sind verschiedene, unabhängige Hebel) und collectively exhaustive im Hinblick auf die Gewinnformel (zusammen decken sie alle Einflussfaktoren auf den Gewinn ab).

Nun gehen wir systematisch vor:

Kategorie 1: Umsatz erhöhen. Um den Gewinn zu steigern, kann ABC GmbH entweder mehr verkaufen oder höhere Preise erzielen (bzw. eine Kombination aus beidem). Wir unterteilen also den Umsatz-Hebel weiter in zwei Subkategorien, die wiederum MECE sind: Menge (Absatz steigern) und Preis (Erlös pro Stück steigern). Diese beiden Faktoren bestimmen zusammen den Umsatz (Preis × Menge) und überschneiden sich nicht. Jetzt überlegen wir innerhalb jeder Subkategorie, welche Optionen das Unternehmen hat:

Menge erhöhen: Hier könnten beispielsweise neue Kunden gewonnen werden, etwa durch verstärkte Marketingmaßnahmen oder Erschließung neuer Märkte/Regionen. Oder man erhöht den Anteil der Käufe bestehender Kunden durch Ergänzungsprodukte oder intensiveren Vertrieb. Alle Ansätze laufen darauf hinaus, mehr Einheiten zu verkaufen.

Preis erhöhen: Das Unternehmen könnte prüfen, ob Preiserhöhungen durchsetzbar sind, etwa durch eine verbesserte Wertkommunikation, Produktdifferenzierung oder das Anbieten neuer Premium-Varianten. Auch die Produktmix-Optimierung fällt hierunter (Verkauf höherpreisiger Produkte fördern, um den durchschnittlichen Erlös zu heben).

Wichtig ist, dass diese beiden Subpfade (Menge vs. Preis) klar getrennt sind – jede Maßnahme zur Umsatzsteigerung lässt sich entweder der Mengenschiene oder der Preisschiene zuordnen. Gleichzeitig decken die beiden zusammen alle Möglichkeiten ab, den Umsatz zu steigern. Damit haben wir hier auf der Umsatz-Seite eine schöne MECE-Untergliederung gefunden.

Kategorie 2: Kosten senken. Parallel betrachten wir die Kostenseite, wo sich ebenfalls mehrere Ansatzpunkte bieten. Eine gängige MECE-Aufteilung für Kosten ist fixe vs. variable Kosten, das sind zwei sich nicht überschneidende Bereiche, die zusammen alle Ausgaben eines Betriebs ausmachen. Die ABC GmbH kann also zum einen ihre Fixkosten reduzieren (z.B. Miete, Verwaltung, Gehälter, Abschreibungen) oder zum anderen ihre variablen Kosten senken (z.B. Materialeinsatz, Fertigungskosten pro Stück, Logistikkosten pro Auftrag). Innerhalb dieser Unterkategorien suchen wir wieder konkrete Maßnahmen:

Fixkosten senken: Mögliche Hebel wären etwa das Optimieren von Verwaltungsprozessen (weniger Personalaufwand für gleiche Aufgaben), das Outsourcing nicht-core Aufgaben, das Verhandeln besserer Mietkonditionen oder das Zusammenlegen von Büros, um Raumkosten zu sparen. Auch Investitionen in effizientere Technologien könnten langfristig Fixkosten reduzieren (z.B. Automatisierung, die Personalkosten senkt).

Variable Kosten senken: Hier schaut man z.B. auf Einkaufspreise, lassen sich Rohmaterialien günstiger beschaffen durch neue Lieferanten oder Mengenrabatte? Oder Produktionsprozesse effizienter gestalten, um Verschnitt und Ausschuss zu verringern? Ebenfalls relevant: Transport- und Lagerkosten optimieren oder der Energieverbrauch in der Produktion senken.

Auch diese beiden Subkategorien (fixe vs. variable Kosten) sind wieder MECE: Jede konkrete Sparmaßnahme fällt entweder in die fixe oder in die variable Ecke, und zusammen erfassen sie alle möglichen Kostenarten im Unternehmen.

Wir haben nun das Gesamtproblem „Gewinn steigern“ in einer MECE-Struktur aufgebrochen:

Umsatz erhöhen (durch mehr verkaufen und/oder höheren Preis)

Kosten senken (durch Fixkosten reduzieren und/oder variable Kosten reduzieren)

Diese Struktur lässt sich auch als einfacher Entscheidungsbaum darstellen. An der Spitze steht das Ziel, die Profitabilität zu erhöhen. Eine Ebene darunter die zwei Zweige Umsatz und Kosten. Noch eine Ebene darunter die jeweiligen Unterzweige Menge/Preis bzw. fixe/variable Kosten. Jeder Ast kann getrennt analysiert werden, ohne in Konflikt mit einem anderen Ast zu geraten – MECE eben.

Im Fall der ABC Maschinenbau GmbH ergab die Analyse zum Beispiel, dass steigende Materialkosten (variable Kosten) ein Haupttreiber des Margenverlusts waren, gleichzeitig wurde Potenzial auf der Umsatzseite identifiziert, indem ungenutzte Marktsegmente angesprochen werden könnten (mehr Absatz bei neuen Kundengruppen). Durch die klare Aufteilung konnte das Unternehmen gezielt an diesen Stellschrauben drehen: Die Einkaufsabteilung verhandelte neue Konditionen mit Lieferanten und investierte in Maßnahmen zur Reduzierung von Materialverschnitt in der Produktion. Parallel dazu startete die Vertriebsabteilung eine Kampagne in einem bisher vernachlässigten Regionalmarkt, um Neukunden zu gewinnen. Das Ergebnis war eine spürbare Verbesserung der Marge innerhalb eines Jahres – und das Team der ABC GmbH behielt dank der MECE-Struktur stets den Überblick, welche Initiativen welchen Aspekt des Problems adressierten.

Dieses Beispiel verdeutlicht, wie MECE in der Praxis angewendet werden kann. Natürlich wird ein echtes Beratungsprojekt noch tiefer ins Detail gehen und weitere Ebenen der Untergliederung aufmachen, aber der grundsätzliche Ansatz bleibt: Man teilt das große Problem in überschaubare, nicht überlappende und zusammen vollständige Teilprobleme und arbeitet diese ab. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) wie ABC GmbH kann ein solcher strukturierter Ansatz Gold wert sein, um Ressourcen gezielt einzusetzen und keine wichtigen Hebel zu übersehen.

Fazit: Strukturiert zum Erfolg mit MECE

Das MECE-Framework (Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive) ist mehr als nur ein Berater-Buzzword – es ist ein Denkmuster, das Ihnen helfen kann, jede Art von Problem strukturiert und umfassend anzugehen. Wenn Sie das Prinzip „überschneidungsfrei und vollständig“ verinnerlichen, profitieren Sie von klareren Analysen, effizienterer Problemlösung und überzeugenderer Kommunikation Ihrer Ideen. Ob Berufsanfänger, der für Case-Interviews übt, Managerin, die im Unternehmen Entscheidungen vorbereitet, oder Studierender, der eine komplexe Projektarbeit strukturiert – jeder kann vom MECE-Prinzip profitieren, um Gedanken zu ordnen und nichts Wichtiges zu übersehen.

In der praktischen Anwendung bedeutet MECE zunächst etwas mehr Denkarbeit bei der Strukturierung – man überlegt intensiv, welche Kategorien die richtigen sind. Doch diese Mühe zahlt sich aus: Die weiteren Analyseschritte und Diskussionen verlaufen viel fokussierter und logischer. Die initiale Struktur wirkt wie ein roter Faden, an dem Sie sich und Ihr Team entlanghangeln können. So verlieren Sie sich nicht im Detail und stellen sicher, dass am Ende eine durchdachte, umfassende Lösung steht.

Nicht zuletzt demonstrieren Sie mit einem MECE-basierten Ansatz auch Ihren Kollegen, Vorgesetzten oder Kunden eine professionelle Herangehensweise. Bei ardu-digital, unserer Consulting-Agentur, legen wir großen Wert auf solche bewährten Frameworks. In Beratungsprojekten für den Mittelstand nutzen wir Prinzipien wie MECE, um Probleme unserer Kunden systematisch zu strukturieren und effektive Lösungen abzuleiten – praxisnah und auf den Punkt.

Fazit: Lernen auch Sie, das MECE-Framework richtig anzuwenden, um „mutually exclusive, collectively exhaustive“ zu denken. Es erfordert etwas Übung, doch es lohnt sich. Mit MECE schaffen Sie Ordnung im Kopf, decken alle Facetten eines Problems ab und kommen strukturiert zu besseren Ergebnissen. Gerade in einer immer komplexeren Business-Welt ist das ein entscheidender Vorteil. Probieren Sie es aus – der nächste komplexe Sachverhalt lässt sich vielleicht schon mit einem MECE-Strukturbaum viel einfacher lösen!